وراء مدينة لا تذبل فوانيس أزقتها .

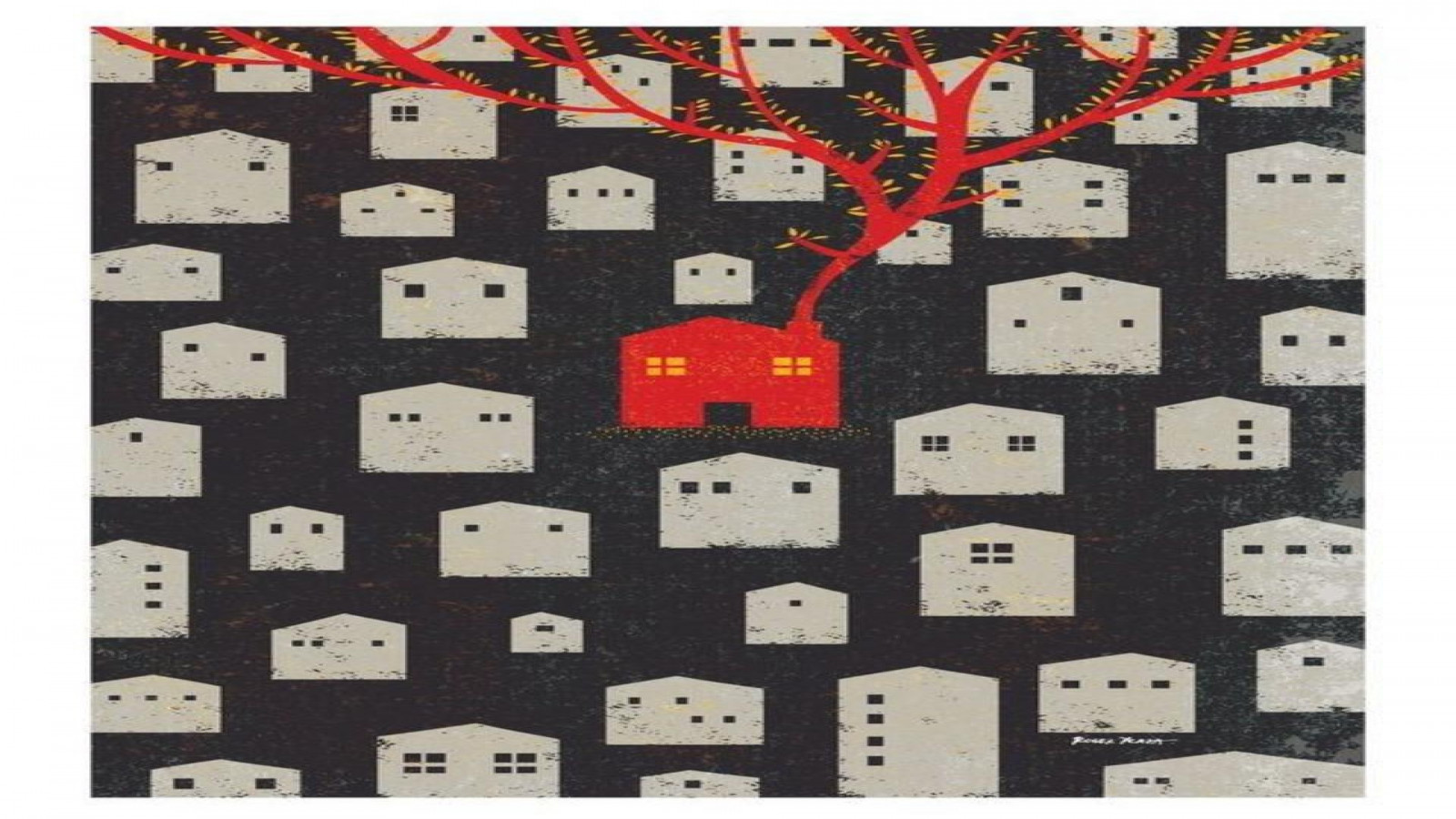

ومنذ أن صرتُ فضفاضةً على يومي، فائضةً عن الزمن، والطريق إلى الذاكرة لم يعد خفيفَ الوطء والعيون التي تحدقُ بي باردةٌ كمدن الغرباء. حتى غدوت إلى مخيلتي حيث فيها مستقرٌ لي ومتسع حتى حين.. -أخالُني أتمدد تحت ظلال شجرة جوز الهند هربًا من جدران غرفة تطبق بيديها على أضلاعي، أو أقف في شرفة يتساقط عليها تاريخٌ من البَرْدِ ليلاً زيتُ مصباحِها بالكاد يضيء. وقد ألعن صديقةً قديمةً وشت بي ذات صيف، فدست عني أمي دفترًا صغيرًا. ثم أفقأُ عينَ جارٍ متلصصٍ على الدوام. وأسخرُ ضاحكةً على مشهدِ قطٍ هاربٍ من تحتِ طاولةِ المطبخ، وأنا أحدق في عينيه ولا أرجفُ كما اعتدت! أجعلُ من لسعةِ كوب الشاي الساخنِ ثورةً ضد الفوضى، ومن بقايا جبنةٍ في الثلاجة ثورةَ جياعٍ أخرى! ثم أعود فأحملُ كلَّ الأوغادِ الذين عرفتُ على مركبٍ من ورق، وألقي به في عرض حوضِ ماءٍ حتى إذا ما أشرفوا على الغرق انتشلتهم، ورميتُ بهم بين أكوام الملح في ظهيرة متجهمة فيها الشمسُ عابسة! - لا أنتهي وأنا أتخيلُ الموتَ رجلًا ثملًا أستدرجُه لآخر طابق من بناية تتقافز السحب تحت نوافذها كالخِراف ثم أركله بقوة حتى أرآه يتهاوى ببطءٍ مستصرخًا يستغيث، ثم يتلاشى مع ذرات الهواء على بعد سبعين شتاءً! .. أغرس أظافري في عنق هذا الصداع الصعلوك الذي يقطع طريق النوم إلى عيني مشهرًا سيفَ أرقِهِ بخبث! - ولكيلا أنسى مدرستي الإعدادية القديمة سأجمعُ حزمةً كبيرةً من الألعاب النارية بأشكالِها الملونة وأحجامِها التي لا تتجاوز أنامل طفلةٍ تشدُّ خيط بالوناتِها على جدرانِ أحلامِها كيلا تطير! وأفخخُ بها المسرحَ المدرسي حين تعتلي تلك الفرقة الإنشادية كعادتها كل أربعاء حتى افرقعها بهم، فيتطايروا كنثارِ الفراشِ المذعورِ من صدمةِ الضوء برفقةِ مديرة المدرسة ومعلمة الرسم، وكل العالية أصواتهن بالصراخ دائمًا! وحين أتعب أجلس على رصيف هارب من الشارع الرئيسي بجوار عمود تجعدت أجفانه من السهر في ليلة ربيعية باردة الأطراف. أحدق في العابرين الهاربين من ظلالهم يسيرون بخفةٍ لا وقع لخطواتهم! أبتسم لهم لا يتجاوبون، أشير لهم بيدي فيتجاهلون؛ هم لا يبصرونني! هل أنا ضئيلة لهذا الحد؟ ألحق بهم خفاءً فإذا بهم يتسلقون أسوار المقبرة ويندسون في التراب : إذن هؤلاء السابقون! هل أمي كانت معهم؟ لا أظن ! .. فأمي من مطر.! ولأن ليالي كانون عصيةٌ على النوم بعيدة عن الفجر؛ أخلق حوارًا عبثيًا مع الصعاليك القدامى، فلسفيًا مع التوحيدي.. ساخرًا مع المعري ورياح سوداء تمشِّطُ مشاعرَ الحيرة فينا فلا نلتفت.. فكلانا يطبق أجفانه! أمزق قرطاس المتنبي نافضةً مداد قلمه المذبوح بالهمِّ والترحال.. ثم أخالني " جمانة البحري " وهي تبدو من الخِدْرِ عنوانًا لقصيدةِ المستحيلِ.. أولست نؤومَ الضحى؟! (هكذا أسألني) ولكن (جُو ) من" نساء صغيرات "تشبهني أكثر (هكذا أظن) فأنا لم أكبر مازلت عالقةً على شاشة التلفزيون في عصرية منذ أربعين عام! ومازالت العصريةُ وشمسُها البرتقالية تترك خصلاتِها على جدرانِنا ونوافذنِا ساكبةً رائحةَ الوقت في سِيبِ الحوش القديم... إنها حقيقة. لا أجيد العيشَ في واقع أبدو فيه لابسةً ثياب انتصارٍ هلامي كدون كيخوت أو كمهرجٍ يصبغ وجههُ بكثير من الألوان يصنع الفرح، ويصطنع الضحك، وبعد انتهاء العرض يهرول خلف زاوية مهملة عن العيون ينام وتسهرُ أحلامُهُ ويبقى الدمعُ الناشرُ خطوطَ الملحِ على الخدين حارسَهُ الشاهد على تاريخِ البكاءِ الذي لا ينام! أحاولُ ما استطعتُ جمعَ ما تبقَّى من أشتاتِ الفخَّار المتكسر المتناثر في أزقةِ هذا الوقت الهاربِ من بين أصابعِ أوجاعي.. أحاول إخفاءَ ما وراء الصمتِ المفضوحِ لصديقاتي بالهروب إلى كراسةِ رسمٍ ألقى فيها مكانًا لا تتصحَّرُ فيه الأرصفةُ الحبلى بضحكاتِ خطى الأطفالِ .. ولكنَّ الأقنعةَ لا تتسعُ لكل ذلك الهروب.. أحاولُ أنْ أستظلَّ بشجرةِ حناء فيها من رائحةِ الأمسِ شيئًا من أمِّي تنشرُ عطرَ حكاياها وشراوي الزمنِ المفقود بلا حزنٍ ينخرُ في بابِ مشاعرِنا فيتركنا بيوتًا يسكنها النسيانُ عُرضةً لرياح الزمن العابث.. أحاول التخفي وراء مدينةٍ لا تذبلُ فوانيسُ أزقتِها ولا تنطفئ شوارعُها بالبرد، كل ضوءٍ فيها ولا يخفتُ صوت أمي فيهِ ولا يترهل ولم يغصّْ بنبتة الصبار، ومن ثم لا يتلاشى بعد إلى ما وراء الحياة! لا أحب الهروب إلى ذاكرتي القديمة كما يفعل الجبناء ، تلك الذاكرة التي تبدو من وراء ضباب الزمن عجوزًا ماكرةً لئيمةً على الدوام! تعرف متى تثير حنقي.. ومتى ترغمني على الغوصَ في نفسي انهزامًا، وأعض قلبي أسفًا. وكيف تبدد النوم من عيني رهقًا! كسجانٍ متسلطٍ يعيث بي ألمًا ويسدُّ عني الجهات فلا مهرب! لذلك أحلق في مخيلتي حيث السعة في الأرض ممتدة البياض والعالم بلا حدود، وأناس بلا جوع وبلا ملجأ وبلا موت! ثم هل شعرتم بسماء لا يغشاها دخانُ الموت، ولا تنعق فيها الغربانُ تعلمنا كيف يواري الإنسانُ سوأةَ أخيهِ الإنسان؟!..