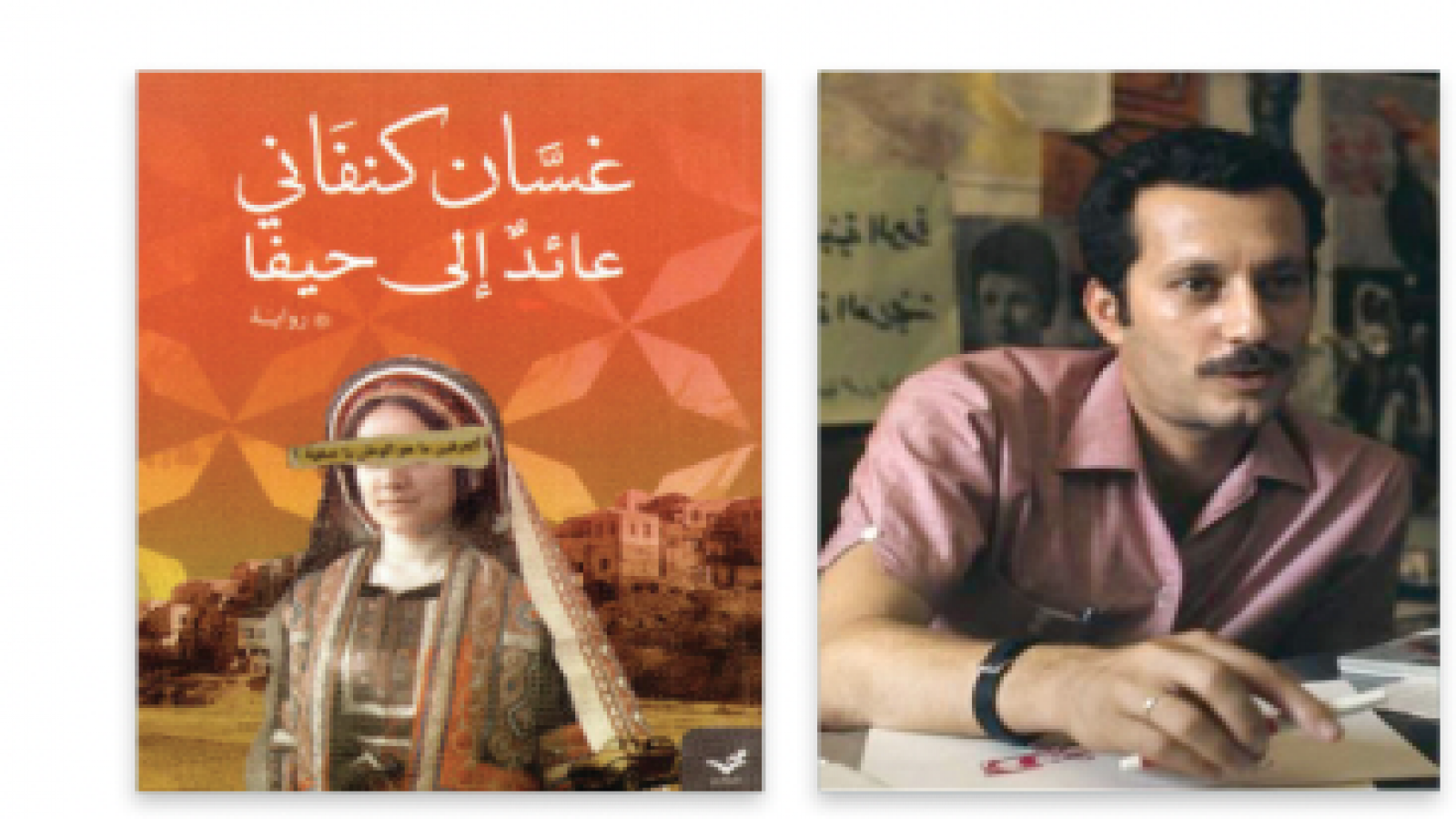

نعم، كان حديثًا شديد البساطة، ونعم، كان حديثًا عظيم العمق، نعم، كان يصلنا سهلًا عذبًا، ونعم، كان يحفر خنادق روحية في طريقه، نعم، كان يسيرًا كتابته، ونعم، كان ممزِّقًا تذكّره! هكذا يحكي غسان كنفاني بيسرٍ مفزع، لأنه عاشها حقيقة: كل تلك الأحداث المكتوبة على الورق، بين دفّتي روايته تلك، كان يحكيها من ذاكرته، يلتقط بعض الخيوط المتناثرة هنا وهناك، ويحيكها قصةً واحدة مؤلمة. وهكذا كانت التفاصيل واضحة كشمس النهار، مؤثّرة، وكأنك أنت من عشت ورأى وتعذّب. يا للغرابة! تُجبر على مغادرة منزلك، بيتك، ذكرياتك الأولى، أشيائك، أثاثك، وستائرك التي حاكتْها زوجتك بيدها بخيوط سكّرية اللون، ثم تعود لتجد شخصًا غريبًا يسكنه بكل أريحية، وكأنه مهده الذي وُلد فيه! تجده يستخدم قلمك، ينام على سريرك، يتكئ على أريكتك، ولا تملك مع ذلك أن تقول شيئًا! أن ترفع يدك بكل تهذيب وتشير إليه ليرحل، أن تفتح فمك ببساطة لتقول: هذا بيتي، اخرج، فضلًا، غادر، رجاء. غير أن هذه المغادرة كما ذكر غسان، تحتاج إلى حرب، لن تتم ولن تكون إلا بالحرب. سعيد وصفية كانا هناك، في صباحٍ مشرقٍ من نيسان عام 1948،يسكنان حيفا الهادئة المثقلة بأشجارها الوادعة، بأناسها المجاورين للبحر والملح والموج، وهديرٍ ممتد كنَفَس لا يتوقف. في ذلك اليوم انسحبت القوات البريطانية على حين غرّة، ويجد فجأةً سعيد نفسه محمولًا وسط موجٍ بشري يدفعه دفعًا تجاه الساحل؛ زخم هائل من الأناسي، أصوات صراخ، وبنادق، وبكاء، ونداءات مشتّتة، ورائحة الخوف تزكم الأنوف. يصرّ سعيد غاضبًا ومذعورًا، وعازمًا على العودة إلى زوجته الشابة صفية وطفلهما ذو الأشهر الخمسة، خلدون. صفية تسمع طلقات الرصاص من بعيد، تسمع الموج الذي يهدر في شوارع حيفا، وينقبض قلبها، تقرّر الانتظار، لكن سعيد لا يعود. هكذا، في لحظة يأس، تندفع إلى الشارع، تسأل عن زوجها وتبحث عنه بعينين مذعورتين، ويحملها الموج كما حمل البقية، تحاول المقاومة والعودة دون جدوى، وفقط حينما يظهر سعيد لاهثًا مرتاعًا وسط الحشود، تتجمّد صفية وتضربها الفاجعة كصاعقة: خلدون لا يزال في سريره! عشرون عامًا تمضي قبل أن تنتهي الحرب وتفتح حيفا أبوابها للزوار، هؤلاء الزوار الذين هم أصلًا أهلها وقد غدوا أغرابًا في عقر دارهم، وصارت كل ممتلكاتهم ليست ملكهم، وكل ذكرياتهم جُمعت وحِيزت لآخرين. يصل سعيد وصفية إلى الشارع ذاته، الحارة ذاتها، البيت ذاته، نفس البناية القديمة المصفرّة، نفس جرس الباب النحاسي، نفس الباب الصغير والردهة الرطبة: «ولم يتوقف سعيد عند هذه التفاصيل، كان يعلم أنه لو توقف ليفكر فيها لفقد عقله». يدقّان باب منزلهما، فتفتح لهما عجوزٌ غريبة تتأملهما لوهلة، ثم يفترّ ثغرها عن ابتسامة، وتدعوهما لدخول «بيتهما». ها هو المنزل بغرفه الصغيرة، ومنضدة الصالون الصدفية، وريش الطاووس في المزهرية فوقها، والممر المؤدي إلى المطبخ، والباب المفضي إلى غرفة النوم، والعجوز التي تتبختر في منزلٍ وذكرياتٍ وزوايا ليست لها! هكذا تخبرهم بالنبأ المحتوم: خلدون صار «دوف»، ودوف حيٌّ يُرزق، ودوف في الطريق إليهما! يصل الابن الغائب الذي أهدر والداه عشرين سنة من عمرهما ليبكيانه ويتذكّرا خطوط وجهه وأصوات ضحكه الأولى، عشرون عامًا والمرارة تصهر قلبيهما لأجل فراقه، ثم ها هو أخيرًا شابٌّ مشرق الوجه، يكاد يكون نسخة عن أبيه، عفيًّا، طويلًا، معافى، ويرتدي بزّة اليهود العسكرية! هكذا يدرك سعيد بهدوء أن ما سرقه اليهود كان أكثر بكثير من جامداتٍ لا تتنفّس. لقد سرقوا ابنه: جسدًا، وعقلًا، وفكرًا، وهوية، وانتماء! ويجادل الابن أباه بأفكار الصهيونية الأصلية المحفوظة، يجادله بتوتر وغضب، فيما يحدّق إليه سعيد ساخرًا، وقد علم حقًّا للمرة الأولى كم أن ابنه هذا ميت منذ زمن! ويأكل الحنين قلبه لابنه الثاني خالد، الذي كان يصرّ منذ الأمس فقط على الانضمام لصفوف الفدائيين ليدافع عن وطنه، ليقع في خاطره أن الإنسان هو حقًا قضية، مجموع أفكار وأهداف ومبادئ وخطوط يترسّمها ويسير عليها طوال حياته. يدرك الآن فقط كم أن القضية ليست منزلًا، وريش طاووس، وعتبة مطبخ، إن القضية ببساطة هي قضية وطن. أثناء حديث ابنه، يُمعن سعيد إليه النظر، وبرغم شبههما الظاهري، إلا أنه يشعر بعكس ذلك، وتذوب كل الروابط التي تربط الابن بأبيه. تذكّرتُ نوحًا عليه السلام وهو ينادي ابنه، تذكّرته وهو يستغيث من بعدُ ربه: «هذا ابني وإنه من أهلي»، غير أن الله جل علاه يُعلّمه: «إنه ليس من أهلك، إنه عملٌ غير صالح». هكذا نحن في حقيقة الأمر، لا تربطنا إلا فكرة، ولا يشكّل وجودنا إلا هوية، خليط ذكريات، وأفعال، وطرقات، واعتناقات نموت دونها، نبذل عن طيب خاطر أرواحنا فداءً لها. هذا ما يصنعنا، هذا ما يصنع كل الأمم. عائدٌ إلى بيتي، عائدٌ إلى مسقط رأسي، عائدٌ إلى ذكرياتي، وطفولتي، وعمري الذي مضى، عائدٌ إلى حيفا.