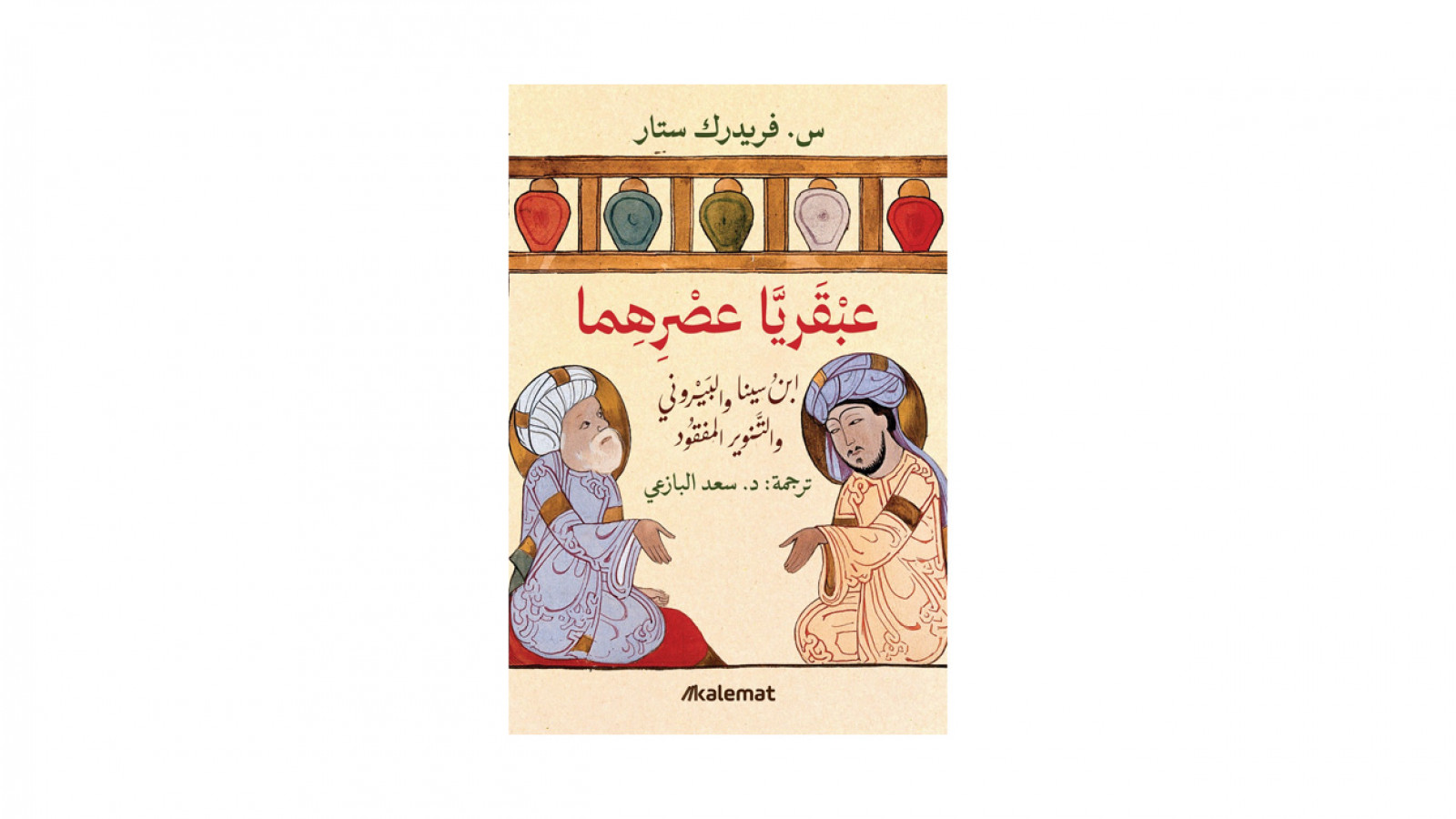

في زمنٍ تَهيمنُ فيه السردياتُ التي تحتكرُ فكرةَ “التنوير” للغرب، وتُصوِّرُ القرونَ الوسطى الإسلاميةَ وكأنها “عصورٌ مظلمة”، تأتي ترجمةُ كتابِ فريدريك ستار “عصر التنوير المفقود” كنافذةٍ تُشرَعُ على مصراعيها نحو رؤيةٍ أخرى. إنها نافذةٌ لا تُطلُّ على باريس أو فلورنسا، بل على سمرقند وبخارى وخوارزم، حيث ازدهرتْ بين القرنين الثامن والثالث عشر حضارةٌ معرفيةٌ أنجبتْ عمالقةً مثل ابن سينا، الفارابي، البيروني، الرازي والخوارزمي. هذه الأسماء لم تكن شذراتٍ في سجل الماضي، بل كانت علاماتٍ كبرى على أن الشرق الإسلامي لم يكن هامشًا في حركة التاريخ، بل كان، في لحظةٍ حاسمة، قلبه النابض. عصرنا الذي تناهى تكثر فيه الأسئلة عن الهوية والتراث والحداثة، يأتي كتاب “عصر التنوير المفقود: ابن سينا والبيروني في وسط آسيا” – الذي نقله إلى العربية بحرفية عالية د. سعد البازعي – ليقدم إجابة مختلفة. لم يكتف الكاتب والمترجم بسرد تاريخي جاف، بل فتحا نافذة على عصر كان فيه شرق العالم الإسلامي، وتحديدًا آسيا الوسطى، منارة فكرية تلتقي عندها حضارات الشرق والغرب. فالكتاب، في جوهره، رحلة استكشافية تستدعي قارئها إلى تأمل مسارين متوازيين: مسار العالِمَين العبقريَّين، ومسار الكاتب والمترجم الذين رأيا في هذه الرحلة فرصة لتجديد الخطاب التنويري العربي المعاصر وان اختلفت. العالِمان بين منطق ابن سينا وتجريبية البيروني يقدم الكتاب شخصيتين متناقضتين في المنهج، متكاملتين في التأثير. فمن جهة، نجد الشيخ الرئيس “ابن سينا”، الفيلسوف المنطقي الذي بنى صرحًا معرفيًا شامخًا يجمع بين الطب والفلسفة والعلوم الطبيعية، متأثرًا بأرسطو لكنه متجاوزًا له في كثير من الأحيان. أما الفيلسوف العالم “البيـروني””، فهو المجرِّب الجريء الذي لم يتردد في تحطيم الأصنام الفكرية، مقدّمًا إسهامات ثورية في الفلك والجيولوجيا والأنثروبولوجيا، بل إنه أسس لمنهج علمي قائم على “التخمين والدحض” كما يصفه المؤلف، مما يجعله أحد أسلاف المنهج العلمي الحديث. واللافت أن الكتاب لا يكتفي بسرد الإنجازات، بل يربطها بالسياق التاريخي والثقافي الذي أنتجها. آسيا الوسطى.. فضاء للتلاقح ومسرح للأحداث هذا الكتاب يحررنا من النظرة الضيقة التي ترى مركزية العالم الإسلامي في بغداد ودمشق فحسب؛ فمن خلال سرد تفاصيل الحياة في بخارى وخوارزم وغيرهما من مدن آسيا الوسطى، نكتشف أن هذه المنطقة كانت مختبرًا حيًا للتعدد الثقافي والديني، وجسرًا بين الحضارات. لقد أظهر الكتاب كيف أن ازدهار الترجمة في العصر الساماني (القرنان التاسع والعاشر) وفَّرَ تربة خصبة لولادة أفكار جريئة، وكيف أن تقلبات السلطة والصراعات السياسية أثّرت مباشرة على مسار حياة العلميَن، فجعلت سيرتهما سجلاً حيًا لتاريخ المنطقة بأكمله. حوار العمالقة.. عندما يلتقي المنطق بالتجربة من أبرز ما يقدمه الكتاب هو ذلك الحوار الضمني – وأحيانًا الصريح – بين ابن سينا والبيروني. فمن خلال الرسائل المتبادلة بينهما، والتي لم يبق منها سوى شذرات، نكتشف كيف كانا يجادلان في قضايا مثل الجاذبية والفراغ وطبيعة الأجرام السماوية. هذا الحوار لم يكن مجرد سجال أكاديمي، بل كان تجسيدًا لحوار أعمق بين منهجين: منهج استدلالي منطقي (ابن سينا) وآخر تجريبي رياضي (البيـروني). وهو حوار لا يزال راهنًا إلى اليوم في ساحتنا الفكرية. لماذا نقرأه اليوم؟ إن قراءة هذا الكتاب اليوم ليست استعادةً للماضي بقدر ما هي استشراف للمستقبل. فهو يذكرنا بأن التنوير إرث إنساني مشترك، لا يحتكره غرب أو شرق، وأنّ التراث العلمي الإسلامي غني ومتنوع، ويجب أن نقرأه في سياقه العالمي. كما يثمّن الفكر النقدي والمنهج العلمي على اعتبارهما أساس أي نهضة حقيقية ويدمج التعددية الثقافية والدينية التي ليس عائقًا أمام التقدم، بل كمحرك له. لم يكن د. سعد البازعي مجرد ناقلٍ أمين للنص، بل كان شريكًا فاعلاً في بناء معناه. فهو من خلال هوامشه التوضيحية وإشاراته النقدية، يدفع القارئ إلى الانتباه إلى مواضع “النشوز” في بعض الروايات، أو إلى الثغرات في المصادر. وهنا تتجلى جرأة المترجم الذي لا يخفي إعجابه بالعمل، لكنه في الوقت نفسه لا يتوقف عن مراجعته نقديًا. إنه يرى في هذا الكتاب أداةً لتعميق الرؤية التنويرية دون السقوط في فخ التمجيد الأعمى أو القطيعة الجارفة مع التراث. فهو يضع بين أيدينا نصًا غنيًا، ثم يهمس في أذننا: “اقرأه بتيقظ، فالحقيقة تاريخية ومعقدة”. في الختام، يمثل هذا الكتاب جسرًا بين الماضي والحاضر، وبين الشرق والغرب. إنه دعوة إلى إعادة قراءة تاريخنا بعين نقدية معاصرة، تستلهم العبر دون أن تسقط في التمجيد، وتستفيد من الدروس دون أن تكرر الأخطاء. هذا الكتاب يمنحنا مفتاحًا لفهم جزء مهم من ماضينا، كي نستطيع بناء مستقبل أكثر إشراقًا. القيمة الكبرى لهذا الكتاب لا تكمن في سرده التاريخي فحسب، بل في قدرته على استفزاز أسئلتنا الحاضرة: ما الذي جعل تلك النهضة ممكنة؟ ولماذا خمدت؟ وكيف يمكن استئنافها اليوم؟ إنه دعوةٌ إلى النظر إلى الماضي لا كزينةٍ للهوية، بل كطاقة كامنة للتجديد. فالتنوير الذي فقدناه هناك، في آسيا الوسطى، لم يُمحَ من الوجود؛ بل ينتظر منا أن نعيد إليه الحياة، بعقلٍ نقدي جديد، وجرأةٍ على التساؤل، وشجاعةٍ على الحوار. *الدمام