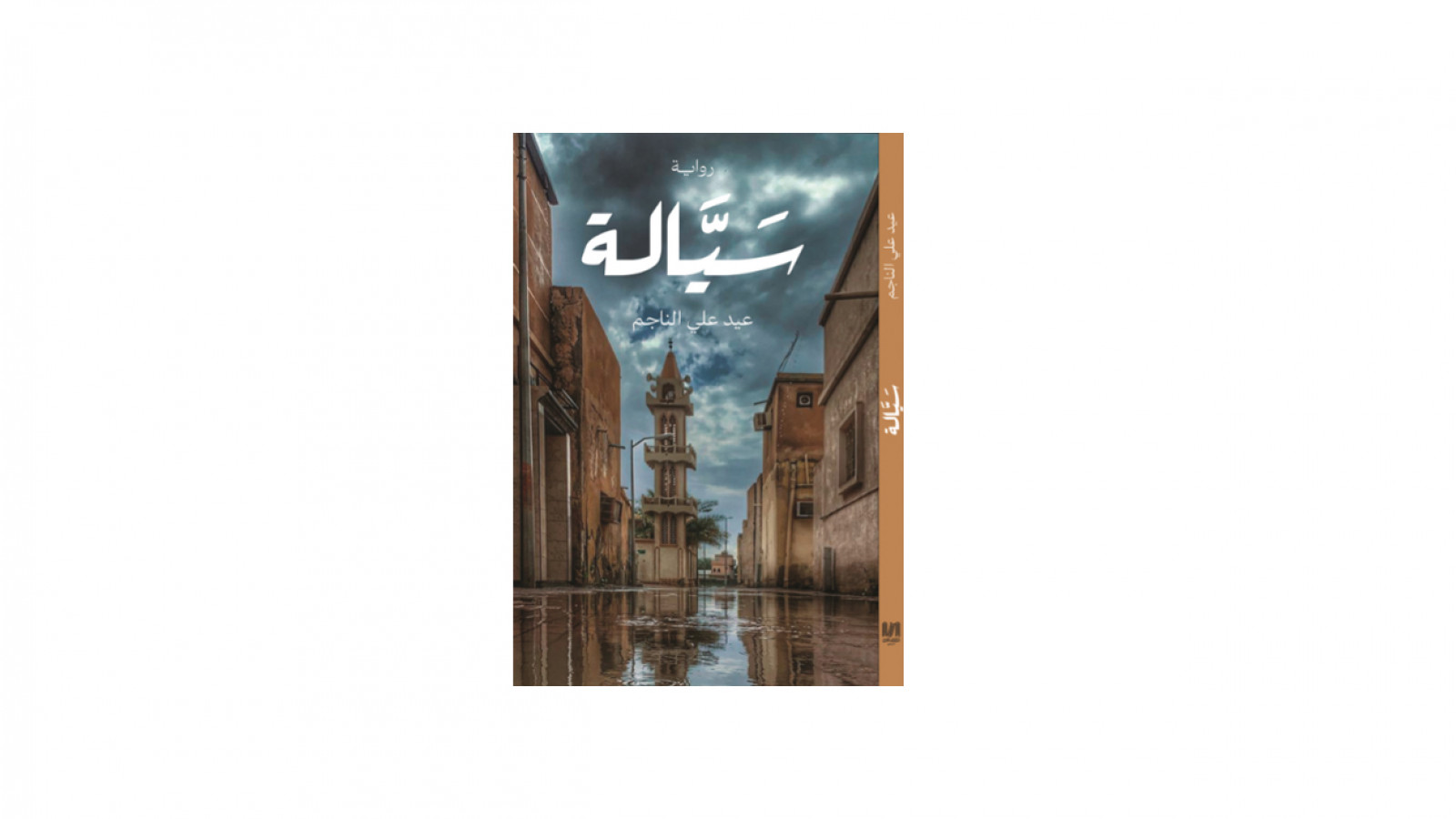

عيد الناجم يستكشف الذاكرة الجمعية للأحساء ..

عندما لبَى صبيان «سيالة» نداء الملك عبد العزيز .

الحياةُ تدفعنا لساحاتِ المعارك دون أن تضمنَ لنا أرواحَنا، ولكن قد تضمنُ لك أن تكونَ بطلاً مهما تكنْ نهايتُك. إلى صِبيان سيالة الذين وقفوا أمامَ العسكرِ العثمانيين، وأقسموا بأرواحِهم للدفاعِ عن بلدتهم، ولبَّوا نداءَ الملك عبد العزيز في نضاله أمامَهم وفي معركةِ كنزان.. إلى سيالة التي تحدَّث عنها جدي عبد الله، وسكنت في قلبِه، وعاشَ سنواتِه في نعيمِ نخيلِها بمزرعتِه.. وترك في ذاكرتي إرثًا من التاريخِ لعاداتِها وتقاليدِها وحياتِها الاجتماعية والدينية في فترةِ حياتِه وإمامتهِ للمصلين في المسجد.. حين تكتبُ الذاكرة، لا تسردُ مجردَ أحداث، بل تبثُّ أرواحَ من سكنوا المكان وعايشوا تفاصيلَه. هكذا كانت سيالة، ليس مجرد فريج هادئ في الأحساء، بل شهادةٌ حيّة على تاريخٍ شعبيٍّ ينبضُ في قلوبِ من عاشوا أو سمعوا حكاياتِه من أفواهِ الأجداد. عيد الناجم يهبُ روايتَه لهؤلاءِ الصبيةِ الذين عبروا حدودَ الشجاعة، حملوا أقسامهم على الدفاع، وأثرَوا صفحاتِ المجدِ بصمودِهم. لكنه أيضًا يكرّمُ سيالة الجد، حيث النخيلُ والمزرعةُ والصلاة، حيث يتشابكُ الحاضرُ بالماضي، وتتناثرُ الحكاياتُ والدروسُ بين صفحاتِ الذاكرة. سيالة ليست مجردَ رواية، بل رحلةٌ عميقةٌ في ذاكرةِ زمانٍ ومكانٍ ينبضان بالحياة، رحلةٌ تسردُ تفاصيلَ الحياةِ اليومية، والعاداتِ والتقاليد، وتنيرُ جوانبَ من الإرثِ الثقافي والتاريخي العميق، مُعبّرةً عن ارتباطِ الإنسانِ بأرضِه وهويتِه. ومن خلالِ بساطةِ التفاصيل، تكشفُ الروايةُ عُمقًا إنسانيًّا فريدًا: تلك اللحظاتُ التي قد تبدو عادية، تحملُ معانٍ مختلفة، فالخوفُ الذي يعتري الإنسانَ قد يكونُ فرحًا لدى آخرين، وهكذا تعلِّمنا الروايةُ أن نضجَ الإنسان يتطلّب تقبُّلَ اختلافِ الإدراك، والقبولَ بأنّ الحياةَ متعددةُ الأوجه لا حصرَ لها. النخلةُ في الروايةِ ليست فقط شجرة، بل رمزٌ لحكمةِ الحياة؛ فرغمَ العنايةِ والحب، قد لا تُثمر كما نريد، لا لخطأ، بل لحكمةِ القدرِ التي لا تملكُها أيدينا. والإنسانُ يمضي في دربهِ محمّلًا بالأمل، متعلمًا القبولَ الذي هو أعمقُ من الاستسلام، هو فهمُ عدالةِ الغيب. أجملُ ما في الروايةِ هو أن الحنينَ ليس عرضًا، بل يسكنُ في تفاصيلِها، ينبعثُ من صلاةٍ قديمة، من رائحةِ الخبز، من أصواتِ الأذان، حنينٌ لا يبكي الماضي، بل يُضيء الحاضر، ويجعلُنا نعيشُ الماضي كقيمةٍ روحية. سيالة ليست سردًا عابرًا، بل حكايةٌ تحفرُ في وجدانِ الأرض والناس، تعيدُنا إلى ذاكرةٍ عميقةٍ لم تُدوّن في الكتب، لكنها حيّة في أصواتِ الجدّات، في صمتِ المزارع، في نغمةِ التلاوة. الروايةُ تتناولُ العلاقةَ العميقةَ بين الإنسان والمكان، كيف تشكّلتِ البلدةُ عبر الأجيال، ليست فقط جغرافيا، بل كيانًا اجتماعيًّا وروحيًّا، حيث كلُّ حيٍّ وكلُّ فريجٍ له ناسُه، ويعيشون مع الأرضِ في توازنٍ متناغم. تطرحُ الروايةُ تساؤلاتٍ فلسفية عن إرادةِ الأجداد: هل زرعوا حياتَهم وأحلامَهم لتمدَّ جذورَها فينا؟ وهل حرصوا أن نعيشَ بأمان، رغمَ تقلّباتِ الزمن؟ تساؤلاتٌ تفتحُ نافذةً على فَهمِ الاستمراريةِ والهدفِ الإنسانيِّ من البناء. بساطةُ الحياةِ في زمنِ الرواية لم تكن فقط ظروفًا مادية، بل دعامةً لاستقرارِ الإنسان، وانسجامِه مع الطبيعة، فقد كانت جذوعُ النخيلِ في البيوتِ رمزًا للأملِ والبداياتِ المتواضعةِ التي تحملُ في طيّاتِها آمالًا عظيمة. الأحساءُ عند الكاتب ليست صخبَ المدن، بل فسحةً من الطمأنينةِ بين نخيلٍ باسق، وتلاواتٍ فجريّة، وتنورِ طينٍ يخبزُ خبزَ الحياة، أرضُ حنينٍ وروح، حيث الروائحُ والأصواتُ والوجوهُ لا تزالُ حيّةً في الذاكرة. سيالة ليست مجردَ فريج، بل مهدٌ عائليٌّ وروحي، يتدفّقُ منه نسغُ الذاكرة إلى الحفيدِ ليُحييه من جديد. في سردٍ يمزجُ بين التاريخِ والوَجد، تفتحُ الروايةُ صفحاتِ الوجود العثماني، وتُصوّر مقاومةَ أهلِ الأحساء، خاصةً أبناءَ سيالة، بشجاعةٍ تتجاوزُ الإمكانات، فكانت فلسفةَ حياةٍ قائمةٍ على كرامةٍ لا تقبلُ الخضوع، ووعيٍ بالحرية. حين برز الملكُ عبد العزيز، وجدوا فيه الحلمَ الذي يستحقُّ التضحية، فانضموا لنضالهِ لتحريرِ الأحساء وبناءِ وطنٍ تتنفّس فيه الروح، وتُحفَظ الكرامة. روايةُ سيالة لا تكتفي بسردِ الوقائعِ السياسية، بل تحفرُ في الذاكرةِ الجمعيةِ لتُعيد إحياءَ لحظاتٍ صنعتِ الهويةَ والانتماء. الهُويةُ في سيالة ليست تعريفًا جغرافيًّا أو مذهبيًّا، بل نظامُ قيمٍ وسلوكياتٍ تكفلُ توازنًا نفسيًّا واجتماعيًّا، يعكسُ احترامًا وطبيعيةً في العلاقاتِ بين أفرادِ المجتمع. هذه الهُويةُ تنبعُ من حياةٍ يوميةٍ غنيةٍ بالعادات، الطقوس، الحِرَفِ اليدوية، التكافل، وطقوسِ الأعياد، حيث تصبحُ العادةُ مرآةً للانتماء، والعبادةُ حياة. وفي نسيجِ الأحساءِ الاجتماعي، كان التنوعُ المذهبيُّ مصدرَ إثراءٍ، لا صدام، تتماهى فيه الجيرةُ والرحمُ مع احترامِ الاختلاف، فتتشابكُ البيوتُ والقلوب، وتَنشأُ أخواتٌ بالرضاعةِ والتراحم. هذا التنوّعُ لم يكن صدفةً، بل رسّختْه الأحساءُ كمركزٍ علميٍّ وتجاريٍّ مفتوحٍ على حضاراتٍ أخرى، فكانت حاضنةً للعلمِ والمعرفة، والتعدديةِ التي عاشتْ بسلام، ونُظرَ لها كنعمة. سيالة تبدو كوشوشةِ الماضي في أذنِ الحاضر، لا توثّقُ الحدثَ فقط، بل تحفرُ أثرَه في الوجدان. ذاكرةٌ تمشي على مهل، مبلّلةٌ بالوفاء، تحملُنا من ظلالِ النخل إلى ظلالِ من رحلوا، تاركةً في القلبِ رجفةً اسمُها: الأثر.