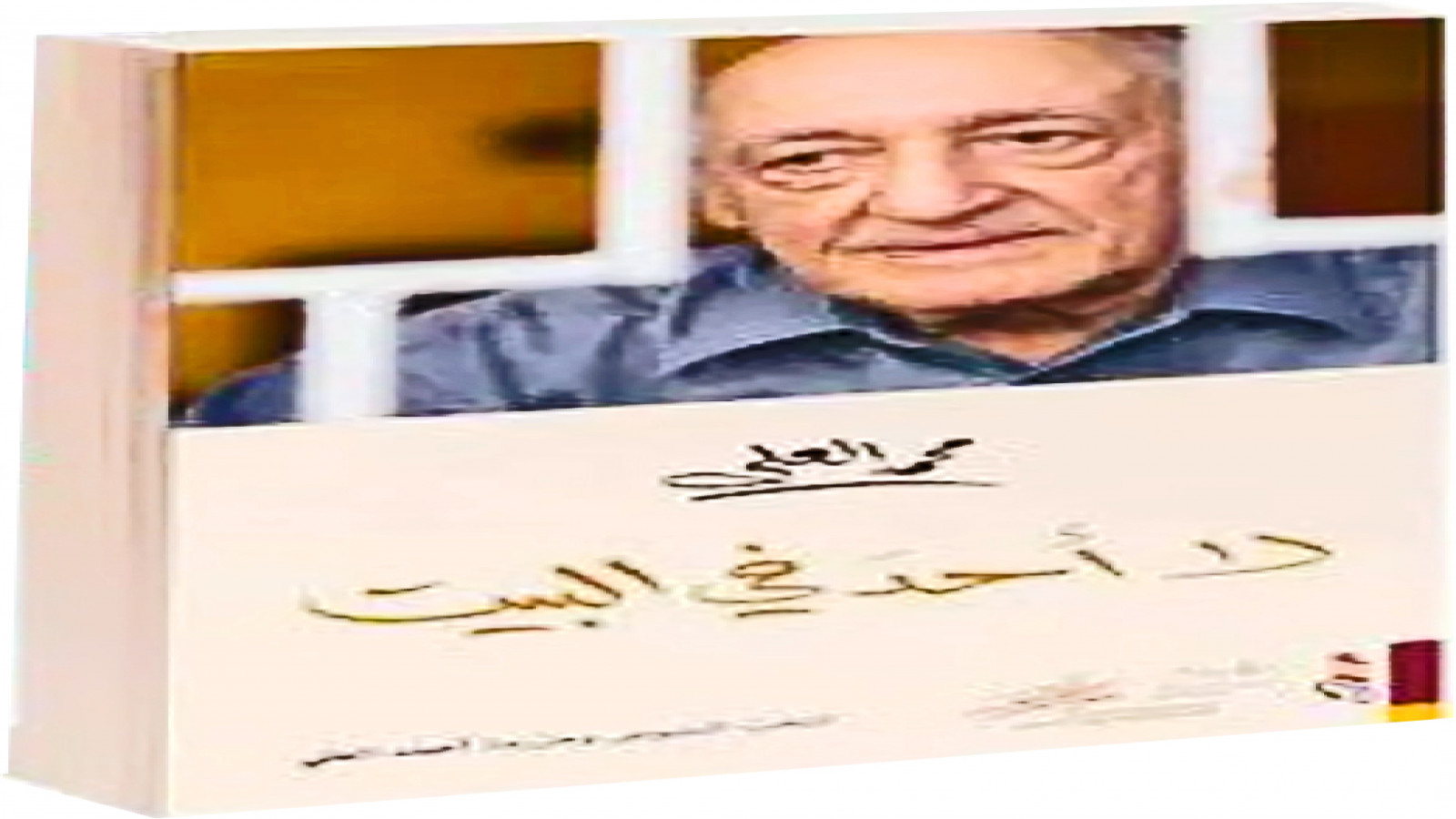

لائحة الاعتراضات على الحياة طويلة بطول تجارب الإنسان وشقائه. قديمة، قدم الوعي الإنساني إبان تفجّره الأول وضجيجه بواقع عالمه المر. ففي مواجهة العالم، شحذ الإنسان جميع أسلحته وأشهرها في وجه ذلك الغول الذي تجسد من فكرة الموت والعدم. فسؤال الوجود ينقله وبشكل تلقائي إلى مشكلة التلاشي والفناء، ومن هنا يتحرك القلق الوجودي الفلسفي ليشاغب كل جميل وكل رؤية إيجابية عن الحياة. يعصف بها، ويسخر من كل الحلول التي يصورها عقله باعتبارها مخدر لآلامه. هذا عندما يركن فقط إلى أدوات العقل المنطقية، أما عندما يعتنق الإنسان العقائد الروحية والأديان؛ فلديها الكثير لتقدمه شرحاً وتفسيراً وتطميناً لخاتمة مسيرته. والشعر من ناحيته، له منحاه واتجاهه الذي يصرفه - غالباً - عن الدخول إلى جوهر ذلك الصراع والجدل. ينذهل عن سؤال الكينونة لينشغل بكائن آخر رحل مفارقاً. يغاير الشاعر الفيلسوف في طريقة تعاطيه مع الحدث. ينصت بعمق لنبض الوجود، ويعمل على التقاط أخفى التجليات والقبض على المتغيرات الضئيلة التي لا تكاد تلمح، والتي يكمن فيها ما هو أكثر جوهرية، كما يقول شارل بودلير. إنه يخلق من ذلك سحراً إيحائياً يتضمن الموضوع والذات معاً، العالم الخارجي للشاعر والشاعر نفسه، يضيف بودلير. فالشاعر محمد العلي، على سبيل المثال، وفي نصه الذي يرثي فيه زوجته "لا أحد في البيت"، يتناول الموت من زاوية أثره على الأحياء. يحتفي بالروح عندما تعصف بها رياح الفقد، فيستبدل مفردة "الحزن" بالحنين الذي يفقد بوصلته وينحرف اتجاهه. طريقه الذي طالما سلكه الحب في اتجاهين؛ حينما يذهب بالشوق ليعود ثملاً بالامتلاء، فيعبر الشاعر العلي عن ذلك بقوله: «دع حنينك منتظرا مثل جدار كاد أن ينقض / مثل ماء لا يرى شجرا/ مثل رماد فقد الذاكرة بما كان/ مثل هواء أعمى فلا أحد في البيت»! يتعاظم حزن الشاعر عندما انحبست عواطفه داخله، ولم تنهمر خارجاً؛ كما تعود ذلك في حضورها: «دع حبك يتسكع بين ضلوعك/ بين الشرايين التي ترمدت/ دعه لا يتلفت فلا أحد في البيت». بغيابها، يكفهر وجه الحياة، فتتبدل ملامح الأشياء ومظاهر الوجود. أو كأن للبهجة "مستقبلات" حساسة تخلت عن دورها، لهذا ليس من مكان لها في محيطه: «أيها الفرح الذي كان يسير مزهوا بين الحجرات.. على الموائد.. على طرقات الباب.. اذهب حيث شئت فلا أحد في البيت». إذا كان الفيلسوف يمعن في جدال الوجود عن معناه، فالشاعر في حالة الفقد يهرب من كل طريق قد يقوده إليه، لأنه سيتواجه في النهاية مع منتهى الوجود أي الموت: «أما أنت أيتها المكتبة، فأنا أعشق الغبار الذي يتأبطك كتابا كتابا. لقد كنت أبحث فيك عن المعنى.. أما الآن فماذا أصنع بالمعنى ولا أحد في البيت». فالفقد، هو الجانب المرئي من صورة الموت الظاهرة لنا، وتتوارى باقي مكوناتها ولا يمكن القبض عليها لاستحالة ذلك؛ لأن الموت حينما يطرقنا سنكون حينها في عتمة خارج نطاق هذا العالم المادي!؟ فقط، فقدنا لأحبابنا هو من يقربنا من حقيقة الموت والتماس المباشر معه. حرقة وألم ممضان يصهراننا، ويعصفان بكل خلية فينا ويهزانها من الأعماق. ذلك لأن جزءاً حميمياً من الذات قد فُقد وغيب تحت الثرى، فماذا سيتبقى لنا من فعل ومبادرة سوى الرثاء. ذلك ما يرفضه الشاعر، بل يهجو الشعر نفسه عندما يقترب من منطقة الموت: «أيها الشعر المتواري مثل عورة: لماذا تلوح لي الآن؟ لقد انقرضت اللغة.. فما الذي يجعلني انتصر على غيابك ولا أحد في البيت؟». فهكذا هو قدرنا مع الحياة، نندفع منذ الولادة كقطرة ماء من أعلى مصب الوجود، ونمضي في مسارات أشبه ما تكون بجداول صغيرة يلتئم مسيرها وتتقاطع مع قطرات لأشخاص آخرين تجري أقدارهم معنا في نهر الحياة العظيم. تأخذنا الحياة بصخبها واستحقاقات العيش إلى نواح عديدة، تقربنا منهم تارة، وتبعدنا عنهم تارة أخرى، لكن وجودهم يبقى صنو الذات؛ جزء مهم منها في تكوينها العميق. أبعد من مجرد ذكريات عابرة تخطرنا كومضة برق. إنه الجزء المقيم والساكن في الحنايا. فالموت حقيقة أزلية يعاد استحضارها كل عصر وحين، ويكسوها الإنسان لباساً ثقافياً مناسباً للحظته، مع اعترافه، بأنه لا يمكنه الوصول إلى المعنى بتمامه ويلم بحقيقته. لا أحد في البيت دع حنينك منتظرا مثل جدار كاد ان ينقض.. مثل ماء لا يرى شجرا.. مثل رماد فقد الذاكرة بما كان.. مثل هواء أعمى فلا أحد في البيت.. دع حبك يتسكع بين ضلوعك.. بين الشرايين التي ترمدت.. دعه لا يتلفت فلا أحد في البيت. أيها الفرح الذي كان يسير مزهوا بين الحجرات.. على الموائد.. على طرقات الباب.. اذهب حيث شئت فلا أحد في البيت. وأنت أيها الباب كانت موسيقاك بشائر بالمواعيد.. بمواسم اللقاءات.. وكنت منتشيا كصديق للأبدية.. لماذا أصبحت أبكم القلب واللسان؟ أراك تقول باكيا: ل أنه لا أحد في البيت. كنت أنتشي بزرقتك المتبرجة أيها البحر.. بشدو أمواجك الشاعرة.. لماذا أراك راجفا خجلا حين ألقاك؟ لماذا تغضن وجهك ودخلت مسرعا الى حظيرة الشيخوخة؟ لماذا أرى موجاتك مثل حجارة رجم متلاحقة؟ لك ما شئت يا بحر فلا أحد في البيت. أما أنت أيتها المكتبة، فأنا أعشق الغبار الذي يتأبطك كتابا كتابا. لقد كنت أبحث فيك عن المعنى.. أما الآن فماذا أصنع بالمعنى ولا أحد في البيت. قل لي أيها الزمن: هل أستطيع أن أتنفس القهقرى. إن أنفاسي الآن تجهل التكرار. لقد أصبحت أنفاسا صناعية مثل زهور الآنية، إذ لا أحد في البيت. أيها الشعر المتواري مثل عورة: لماذا تلوح لي الآن؟ لقد انقرضت اللغة.. فما الذي يجعلني انتصر على غيابك ولا أحد في البيت؟ وهذه الحديقة المنتظرة حول بيتنا ها هي تنادي.. تريد أن ترى من تفشي له عطرها.. تريد من تساقط عليه بسمات اخضرارها.. إنها تتلفت تعول.. ولا أحد في البيت. إن غدا هوة لناظرها تكاد فيها الظنون ترتعد أظل في عمقها أسألها أفيك أخفى خياله الأبد. هكذا قال ابراهيم ناجي.. فماذا أقول أنا ولا أحد في البيت؟