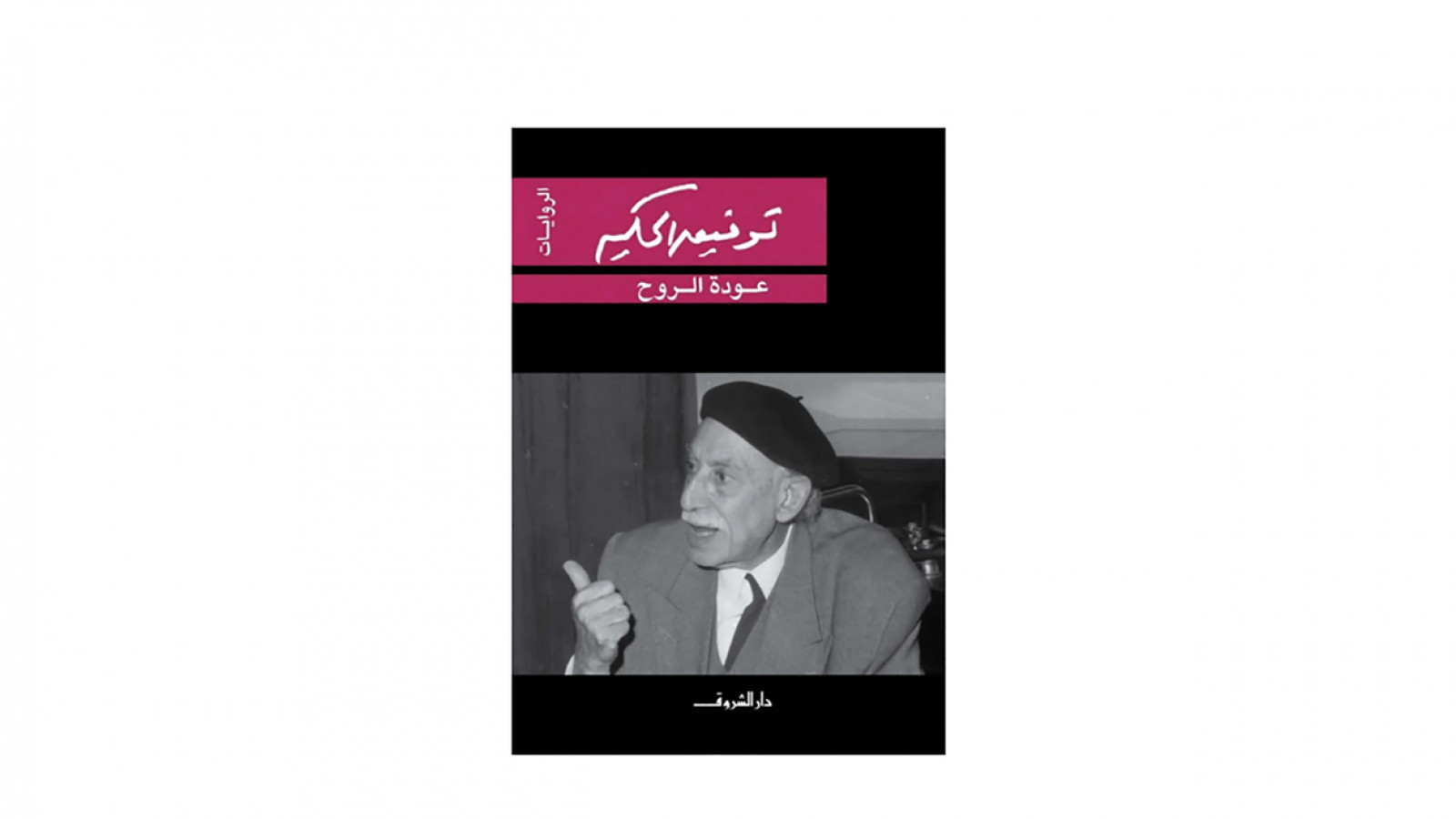

تنفست الصعداء فور أن فتحت كتاب عودة الروح لرائد المسرح العربي توفيق الحكيم، فبعد انغماس طويلٍ طويل في الكلمات المترجمة والأفكار الغريبة الدخيلة،هذا كلام يصدر عن عقل راجح ،هذه كلمات كتبها رجل من بني جلدتي ،من بني ديني ،أفكارنا حياتنا عروبتنا، كل النقاط المهمة في روحيْنا تلتحم معًا ، قد أختلف عنه في طرق فرعية ،قد يختلف عني في أزقة مغمورة ،لكن الجوهر : هذا طريق رئيسي تلتقي فيه خطانا ! وبرغم محبتي للحوار الذي يكتب بلغة الكاتب العامية ،إذ أنه بفعله ذاك يقرّب لك الشخصيات حتى لا تعود تختلف بشيء عن جارك أو أخيك أو قريبك، لكنه هنا عامي جدًا!عامي لدرجة أنني أحتاج قراءته عدة مرات حتى أفك بعض طلاسمه ! عامي حتى أن العربية الفصحى الرائعة والسليمة تمامًا التي تعقبه تبدو متناقضة بالكلية عنه ! في أثناء قراءتي عودة الروح استطعت بسهولة تمييز المسرحيّ الكبير الذي يسكن بداخل توفيق الحكيم ويحتل الحيز الأكبر من أسلوبه وإليه دومًا في كتاباته يُسند دور البطل ، فحكيم مغرم بوصف المحيط الذي تتحرك فيه الشخصيات ،بأدق أصواته وصخبه وشمس نهاره ومقاعده وجمهوره المتنقل هنا وهناك، في حين لا تأخذ الأماكن من نجيب محفوظ خلا بضعة أسطر ، وهي برغم ذلك كافية للغاية لتأطير قصته وإعطاء الإيحاء المناسب وإسكانك الأجواء التي يبتغي ، ثم بعدها يلعب لعبته المفضلة ألا وهي النفس البشرية ، الأرواح التي تتقلقل وتموج بمئات الأفكار وتتخبط بألف شعور وألف ذكرى ،يسرد لك كل ما يعتمل في نفوس أبطاله، كل أسى وكل حزن وكل رغبة وكل شرود ، وهذا بعينه هو ما يقرّبنا منهم لدرجة لا تصدق ويُمسي البطل نحن ، هذا الإنسان الحائر المتعب المخطئ طورًا والمصيب أطوارًا أخرى . بينما يخلق لك الحكيم عناصر المسرح ومشاهده فها هي ذي القهوة بضجيج زبائنها وها هو سليم يفتل شاربه ويقرقر بالجوزة ويرسل عينًا خفية إلى الشرفة العلوية، ومن بعيد تبين زينب في ملاءتها الملفوفة حول عودها ، ولا يقولك لك حكيم ما يعتلج في نفسها ولكنه يظهره لك من خلال وصف نظرة عينها الحزينة المشفقة التي ترسلها إلى سليم قبل أن تلتفت عنه وتسير في الزقاق المرصوف، حتى لكأني أنتظر أن تُكتب أمامي كلمة نهاية المشهد ويُسدل الستار! وتمضي وأبطال الرواية تائهًا فلا سرد ولا تلميحٌ يشي بما يعتمل في دواخلهم وليس لك من حيلة إلا مرافقتهم مسلّمًا برؤوس الحكاية إلى كاتبها وشخصياتها ونصيبك الأكبر منها هو المشاهدة والمتابعة فحسب . من أمتع الأمور التي قد أفتش عنها في الروايات هي العودة إلى فصول الدراس، الانضمام مجددًا إلى حشد التلاميذ وصخبهم وضحكهم وثرثرتهم ،فيما الحياة بكاملها بسنواتها وعمرها القادم مترعة ممتدة أمامهم، هكذا كان محسن يصطحبني إلى فصله الدراسي ،يقدم إلي مقعدًا ويدعوني لمراقبته، هذا التلميذ النجيب الفطن الذكي هذا المتوحد في فراسته وأفكاره وجنوح خياله ،هذا الطالب الأدبي البحت الذي كان يسحر بفصاحة لسانه أساتذته قبل زملائه وينطق بالجمال الذي خفي عنهم لسانه وتدق بين جانبيهم قلوبًا ما فطنوا لها قبلًا إلا كما تفطن الأزهار العطشى لقطرات الندى وقت السحر . وللمرة المائة أعجب كم أن للشباب سلطانه ! للغضاضة والطراوة وحداثة الروح ورشاقتها تأثير طاغ ،يجرف كالموج كل ما عداه، والذي يدهشني ويرسل في رأسي ألف سؤال لتنبت كشحنات الكهرباء هي أن هذا الجمال الفتي الطازج النضر موجود في كل زمان ،موجود منذ ملايين السنوات، موجود مذ خُلقت حواء من ضلع آدم ، هذا الجمال الطاغي هو الذي سحر ملك سالومي وجعله يرسل حرّاسه ليحضروا رأس نبي الله يحيى فداء عينيها! في كل عصر وكل ساعة وكل زمن يحكي هذا الشباب حكايته ويغرس كلمته ويغمد سيفه ، والمذهل بحق أنه بعدئذ يذوب ويذوي ويسّاقط عن وجوه أصحابه كالشمع المحتضر ويهوي إلى الهرم وتتدلى علاماته كالملاءات فوق سيماء أصحابها وصاحباتها ، ومنه ،من سويداء قلبه، يولد شباب جديد أخضر نضر طري العود ،هو الآخر مصيره إلى الهلاك !يسير في طريقه المقدور المحتم عليه دون رغبة ولا اختيار ! هذه الفكرة بحد ذاتها بكل صدق تخيفني لأقصى درجة ! سنية كانت تسحر محسن ، تخلب لبّه ويدق قلبه في حضورها كمارد مذعور ،وتنسل كل فصاحته وبلاغته هاربة من لسانه فور رؤية وجهها الأبنوسي الجميل ،المخيف أن سنية ومحسن يعيشان زمنًا مضى عليه أكثر من مائة عام ، زمن ارتحل منه أهلوه إلى حجرات الأرض زرافات ووحدانا، وبقيت هذه القصة عالقة للأبد بين أهداب الزمان لا تشيخ ملامحها ولا تُمسّ بالنسان عطفاتها ،كصورة التقطت على عجالة وبقيت محفوظة للعابرين في إطار لا يهترئ ! هكذا توقف الكتابة عبور الزمن الحتمي على أجساد البشر وذاكرتهم . إنه من المسلم به والمدرك حدّ الحفظ أن الكاتب حينما يحكي عما يقع في زمانه وعما يعاين في مدينته ،في حيّه، في شارعه ،في زقاقه، وعمّن يلاقي من أهله وأقاربه وجيرانه، حينها لابد لكتابته أن تذيع وتنتشر وتنجح ، لأنه ينقل ما لم نسمعه وما لم نره وما لم نخبره ونجربه ،ينقل زمانًا غير هذا الذي نعيش فيه، وقتًا غير وقتنا، ومكانًا غير مكاننا ،وهو ينقله بصدق وبحذاقة وبقلم أدبي بليغ بديع ، هكذا يمسي حدثًا لا أهمية له وقع في حينٍ مجهول من عمر هذه الأرض ،يُمسي في غاية الأهمية والجاذبية والتشويق وهو اليوم كلمات بين أيدينا تذكّرنا بعمر مات وانقضى وبقيت لنا أثارته تلك ،هكذا يحكي محسن عن زفافٍ حضره وهو في السادسة من عمره ويحكيه بكل تفصيلة فيه ،بموسيقاه ومأدبته ولعلعة الجواهر في نحور صاحباته وبالعروس المتبخترة في ثوبها الأبيض وبالعريس الحيي يتقدم في خيمة النساء ليجلس بين يدي عروسه ويرفع برقعها الأبيض عن وجهها ، مذهل وصف توفيق الحكيم ! 1927 ، باريس ، هذه الرواية كان الحكيم قد كتبها قبل أن يغدو حكيمًا، قبل أن يبيضّ شعر رأسه ويشتعل بالمشيب شعره، قبل ان ينمو له هذا الشارب الغليظ المُنبئ عن فطنة وخبرة في أمور الحياة والدنيا، لا ،وقتها توفيق كان شابًا في الثامنة والعشرين من عمره يدرس في بلد غريب ،وترحل به ذكرياته إلى دمنهور ،بلد الصبابة والطفولة والأم الرؤوم ، هكذا يتذكر هكذا ينهض هكذا يكتب ،وعلى النقيض من معظم أبطال نجيب محفوظ فلمحسن والدان شديدا الثراء وكان بين يديه طوال عمره الرياض والقصور والطعام الفاخر إلا أن نفسه مالت دومًا لقصعة الفول والثريد ،وللسير مسافات بعد المدرسة مثل أقرانه، وللحجرة يجمعه فيها خمسة من أعمامه، وللثياب أبسطها وأكثرها تواضعًا . الرواية تخبرك أن ليس مثل الحب ليغير الأراء والألوان والقلوب ويبدل ماء الأرواح الآسن بآخر عطري ملائكي ! يدخل الحب أفئدة ثلاث رجال فيغير منهم للأبد ، وإذا بكل واحد منهم على إثر هذا الحب العذري الصادق يكتشف في باطن نفسه أمورًا ويبصر لأول مرة بمنظار جديد جديد أمورًا أخرى ما كان يدري كنهها من قبل ولا كان يحس لها وجودًا بالأمس ولا التفتت إليها يومًا حواسه . مصر، الثورة، الإنجليز، الأهرامات قلب مصر والقاهرة، حي السيدة زينب، الفلاح البسيط الذي يحرث أرضه وإليها ينتمي وفي طينتها يفني قواه وجسده ولحمه ودمه،الحب ، الشباب ، المطر الذي يهمي على الأرواح فيغسل منها أشياء ويزرع فيها أشياء، كلها أمور تناولتها رواية توفيق الحكيم عودة الروح، كتبها في باريس يوم كان هو نفسه شاب يرقب الحياة ويعجب لمرورها على الأفئدة تقسو عليها ،تزيدها وتنقص منها وتزرع في لحائها الغض مرارة واستياء ، في المقابل ينمو الإنسان ويكبر ويفهم ويتعلم مزيدًا ويكتشف كل فجــر جديد عــن نفســه حكايا ما كان يعلمها . ولعليّ أعيب في الرواية بشدة احتوائها على نعوت بذيئة أجفلتني! وما كان يليق برواية كُتبت لتحيا في عهد الأبدية أن تتضمن مثل تلك الألفاظ ، ولربما كان الأجدر به أن يكتفي بالإشارة إليها فيُفهم معناها دون الاضطرار لذكرها صريحة، وعلى قدر محبتي وإكباري وإعجابي لشخص محسن الفتى الدمنهوري الذي برغم ثرائه عشق الفلاح ىأرضه والشقة القاهرية التي يتقاسمها مع خمسة آخرين والكتب والشعر الذي يختلط بهما ويهيم في أصدائهما والأحلام التي ينوء بها صدره والتطلعات والخيبات التي يتجلد لدى اشتدادها، على قدر بغضي وكراهتي لشخص عمته زنوبة التي جمعت بين ثلة من الصفات الكريهة قلما تجتمع في نفس امرئ : الخبث والحسد والغيرة والاحتيال والدجل والجهل وقبح الوجه ! وكأنما يبسط لك توفيق الحكيم سرائر الناس على اختلاف أنواعهم وعلاتهم ، يقول لك هناك هؤلاء وهناك أولئك، وليس معنى ذلك أن هؤلاء خير محض ولا أن أولئك شر محض ! تمنيت بشدة أن أرى المزيد من الشخصيات، لفترة طويلة عقب انتهائي من الرواية بقيت نتفًا من مواقفهم الطريفة تدور بحرية في ذهني ، تستعيدها ذاكرتي وكأنها رأتها رأي العين: محسن وعبده وسليم وحنفي أفندي، كلٌ بشخصيّته ونكاته وضحكاته وتفكيره ، لكنهم في نهاية اليوم تجمعهم مائدة الطعام وقصعة الفول ، تجمعهم مبادئهم وهتافهم، وكما كانت غرفة واحدة هي منامهم ومحل اجتماعهم غسق كل يوم، كما جمعتهم آخرًا زنزانة واحدة وكأنما كُتب عليهم أن يتشاطروا الأحزان ذاتها والأفراح عينها.